Hemos traducido la excelente introducción que Kenneth Mossman realiza a su obra «The complexity paradox». La complejidad hace más evidentes las limitaciones del paradigma científico vigente reduccio-experimentalista.

«Los recientes descubrimientos y desarrollos tecnológicos en las ciencias de la vida, especialmente en genómica, proteómica, informática y nanotecnología, plantean nuevos desafíos y posibilidades para la medicina humana. Los tecno-optimistas prevén un futuro brillante en el que la ciencia y la tecnología remediarán las miserias de la condición humana. En la nueva era, las personas vivirán vidas más largas y saludables, y las enfermedades crónico degenerativas, como la enfermedad de Alzheimer y el cáncer, se convertirán en cosa del pasado.

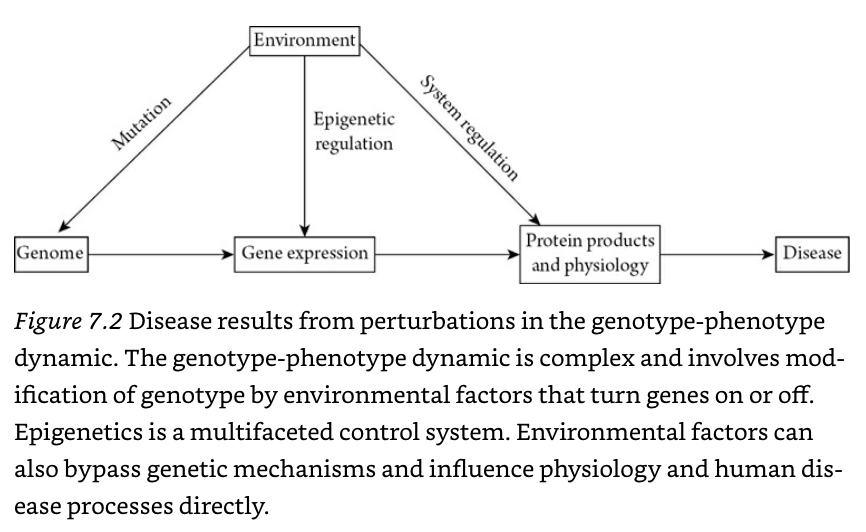

Pero, ¿es esto realista? La biología humana y las enfermedades humanas crónicas son estructural y funcionalmente complejas. Los sistemas complejos se comportan de forma impredecible y no pueden reducirse a simples descripciones cuantitativas o matemáticas. La complejidad biológica y fisiológica surge del gran número de elementos en red que interactúan (moléculas, células, etc.) y de bucles de retroalimentación regulatorios, en una amplia gama de escalas espaciales y temporales. Se han hecho grandes avances en el diagnóstico y la terapia médica, y tenemos todas las razones para ser optimistas sobre el futuro, pero las complejidades inherentes de la vida limitan lo que en última instancia podemos saber y entender sobre el cuerpo humano y la enfermedad.

Sin embargo, una perspectiva desde la complejidad promete abrir nuevos enfoques para una mejor comprensión de los procesos fisiopatológicos. Uno de los principales desafíos de la medicina contemporánea y la salud pública es la detección temprana de enfermedades crónico degenerativas. Encontrar y tratar los cánceres o la enfermedad de Alzheimer en etapas tempranas salva vidas y mejora la calidad de vida. Una perspectiva desde la complejidad exige un enfoque multidisciplinario para resolver estas enfermedades que nos desafían. Las ciencias computacionales, la genómica, la proteómica y la biología de sistemas ofrecen formas poderosas de evaluar las redes de señalización y otras características de los sistemas complejos, para poder desarrollar nuevos ensayos clínicos y crear nuevas herramientas diagnósticas y terapéuticas para el manejo de enfermedades.

Este libro trata sobre la complejidad y su papel central en la biología humana y la medicina. «Complejidad» significa que el todo es más que la suma de las partes. El comportamiento de muchos sistemas complejos es inherentemente caótico, lo que significa que es imposible predecir y describirlo completamente de manera cuantitativa. «Caos» se refiere a comportamientos no lineales donde, pequeños cambios en una parte del sistema, conducen a modificaciones desproporcionadas e impredecibles en todo el sistema tiempo más tarde. Esto se observa a menudo en terapias farmacológicas donde se detectan complicaciones inesperadas en partes del cuerpo no relacionadas con la enfermedad.

El comportamiento impredecible que caracteriza la complejidad surge de la altamente sensible dependencia de los sistemas complejos a las condiciones iniciales. Lo que sucede en el futuro está determinado por lo que está sucediendo ahora y tiene poco que ver con lo que sucedió en el pasado. A menos que el sistema se pueda describir completamente y con precisión, en un momento determinado, cualquier previsión del comportamiento del sistema está sujeta a grandes incertidumbres. Incluso pequeñas imprecisiones en la descripción de las condiciones iniciales significa que el comportamiento futuro no es predecible. En los sistemas biológicos complejos, las condiciones iniciales no pueden describirse completamente porque los propios sistemas no se entienden completamente.

La investigación en casi todos los campos de la ciencia, incluida la biología y la medicina, se ha basado en la doctrina del reduccionismo, la idea de que los procesos naturales deben ser explicables mediante el análisis de las partes y que las explicaciones de nivel superior no pueden ser fundamentales. Se han buscado explicaciones reduccionistas para comprender las funciones corticales cerebrales más elevadas o fenómenos económicos y sociales. Por ejemplo, las ciencias económicas y la dinámica social, según los reduccionistas, deben ser explicables sobre la base del comportamiento humano. A su vez, el comportamiento humano es explicable en términos de procesos biológicos, que se fundamentarían en términos de reacciones químicas y leyes físicas.

Pero las perspectivas reduccionistas no pueden explicar fenómenos complejos. El lenguaje y otras funciones cerebrales de orden superior no se pueden entender examinando las neuronas individuales y sus conexiones porque el lenguaje es una propiedad emergente del cerebro. La enfermedad de Alzheimer no puede explicarse completamente examinando proteínas aberrantes y alteraciones neurofibrilares. La enfermedad y todas sus manifestaciones conductuales representan propiedades emergentes de funciones corticales anormales.

En biología y medicina, las explicaciones finales provendrán de perspectivas a nivel de sistemas. Sin duda, nuestra comprensión del cáncer se ha beneficiado considerablemente de un enfoque reduccionista mediante los estudios de las células cancerosas y de cómo difieren de las normales. Pero el cáncer es una enfermedad compleja. A medida que el cáncer progresa, se vuelve más complejo porque la enfermedad gradualmente se convierte en algo más que una población de células aberrantes. Comprender el cáncer y otras enfermedades crónico degenerativas que asolan el cuerpo requiere una perspectiva holística que revele propiedades emergentes específicas de las enfermedades.

La complejidad exige que repensemos nuestro enfoque de la medicina y las enfermedades. La teoría celular de la enfermedad, una visión reduccionista propuesta por Rudolf Virchow en el siglo XIX, argumenta que enfermedades, como el cáncer, pueden entenderse completamente a nivel celular. Pero las incertidumbres inherentes a la complejidad sugieren lo contrario. La biología y la medicina se enfrentan a la paradoja de la complejidad: cuanto más aprendemos sobre sistemas complejos, más preguntas tenemos. Nuestra creciente comprensión del cáncer es un buen ejemplo. El descubrimiento de genes cancerosos llevó a preguntas sobre cómo estos genes regulan el crecimiento de las células cancerosas. Las respuestas a esas preguntas revelaron que los genes hablan entre sí a través de grandes redes, superpuestas y complejas. Ahora muchos científicos están utilizando el análisis de red y los métodos computacionales para explorar cómo funcionan estas redes. Lo que aprendamos de estos estudios será importante para abordar preguntas sobre cómo crecen y se desarrollan los tumores

La incertidumbre implica que nunca podremos saber todo lo que hay que saber sobre el cáncer y otras enfermedades crónico degenerativas. El espectro del «no saberlo todo» es la fuerza impulsora detrás de la investigación y la búsqueda de conocimiento para intentar gradualmente reducir nuestra ignorancia y aprender lo suficiente sobre la enfermedad en orden a procurar controlarla. El enfoque en la complejidad se distingue claramente en este libro del enfoque convencional adoptado en la mayoría de los libros generales sobre biología y medicina. La última mitad del libro aborda las enfermedades humanas crónico degenerativas como ejemplos de fenómenos complejos que surgen de la complejidad del propio cuerpo humano. La enfermedad de Alzheimer, el cáncer, las enfermedades cardíacas, la obesidad y la diabetes tipo 2 se discuten en detalle porque representan desafíos clave en la medicina contemporánea y la salud pública. La complejidad es evidente en todos los niveles de organización biológica, desde orgánulos subcelulares hasta comunidades de organismos. Una perspectiva desde la complejidad es una herramienta o marco útil para entender la enfermedad y controlarla. Este libro argumenta que el enfoque médico tradicional de centrarse en tejidos u órganos enfermos específicos debe complementarse con un enfoque holístico de todo el sistema; un enfoque que considere la enfermedad como un problema de todo el cuerpo. Las enfermedades crónicas afectan a toda la persona, no solo a un tejido específico.

Este libro pretende llenar un nicho crítico en el mundo de la biología, la medicina y la salud pública. El cuerpo humano y otros sistemas complejos no se pueden desentrañar ni comprender fácilmente examinando las partes de los componentes y sus conexiones. Por contra, son necesarios enfoques interdisciplinarios y a nivel de sistema para revelar características de complejidad y emergencia buscando la resolución de los problemas en salud y el manejo y prevención de las enfermedades.

El libro hace predicciones significativas a partir de la teoría de la complejidad que conducen a algunas conclusiones sorprendentes sobre la salud y la enfermedad.

(1) Las enfermedades crónico degenerativas surgen como pequeñas perturbaciones en una parte del cuerpo, pero eventualmente tienen efectos en todo el sistema. Entender las enfermedades crónicas es entender la complejidad del cuerpo humano.

(2) Las enfermedades complejas no tienen memoria. La mayoría de las enfermedades crónicas tardan años, si no décadas, en aparecer. Una vez que la enfermedad se ha desarrollado, no se pueden identificar sus causas específicas. La terapia está desacoplada de la causalidad. Afortunadamente, el éxito del tratamiento no depende de conocer la causa. Los médicos están capacitados para buscar causas y saber por qué ocurren enfermedades. Pero una vez que se diagnostica la enfermedad, la causa(s), si la hay, no importa. Lo que importa es llegar a la enfermedad lo suficientemente temprano como para que el tratamiento pueda ser eficaz.

(2) Las enfermedades complejas pueden ocurrir espontáneamente sin ninguna causa. Como consecuencia, los riesgos asociados con pequeñas dosis de agentes causantes de enfermedades no pueden distinguir fácilmente de los riesgos espontáneos de padecer enfermedades. Aunque las probabilidades de enfermedad se pueden asignar a una población, las personas que en la población contraerán la enfermedad no son identificables. Las implicaciones para las políticas de salud pública son considerables porque los agentes causantes de las enfermedades, en particular los carcinógenos, están regulados a dosis muy bajas con enormes costos económicos.

(3) El curso clínico de las enfermedades y la respuesta clínica a la terapias son impredecibles en cada paciente. Sin embargo, ciertas pruebas están disponibles para determinar si un paciente puede ser sensible a terapias específicas.

(4) Las enfermedades crónico degenerativas como el cáncer y la enfermedad de Alzheimer no se pueden erradicar, pero la detección temprana y la terapia pueden retrasar la progresión y prolongar la calidad de vida. Las pruebas de detección de enfermedades en poblaciones asintomáticas no son útiles, excepto para grupos de alto riesgo.

Al escribir este libro he asumido cierto grado de conocimientos en ciencias naturales, principalmente en biología y en menor medida en física. El libro presenta el fenómeno de la complejidad en la biología humana y la medicina, un campo de la ciencia emocionante y en rápido movimiento. La complejidad exige que pensemos en los procesos de la vida de manera novedosa¡. Los métodos científicos tradicionales presentados en los cursos universitarios de ciencias, a menudo son inadecuados para explicar la emergencia, el caos y otras características de los sistemas complejos de vida. Los enfoques reduccionistas no pueden explicar completamente los fenómenos a nivel de sistema.

Lo que estoy tratando de lograr aquí es proporcionar una nueva perspectiva para abordar la salud y las enfermedades. El cuerpo no es simplemente una colección de sistemas fisiológicos independientes cuyas funciones están coordinadas por otros sistemas integradores. La teoría de la complejidad nos enseña que todo está conectado y que cambios en un sistema pueden tener consecuencias en otros sistemas. En la enfermedad uno o más tejidos se ven directamente afectados por un proceso patológico, pero eso también implica que tejidos no relacionados sufran las consecuencias debido a la interconexión que está en el corazón de la complejidad.

La complejidad nos obliga a repensar cómo entendemos la medicina y la salud pública. ¿Qué debe hacer un médico de manera diferente si considera una constelación de signos y síntomas dentro de un sistema complejo? ¿Cómo puede la teoría de la complejidad dar forma o guiar a los programas de salud pública cuando los factores causales pueden ser difíciles, si no imposibles, de identificar? Discuto estas cuestiones y otras relacionadas sobre cómo los problemas complejos requieren soluciones sistémicas en lugar de análisis de los componentes individuales. Por ejemplo, la homeostasis es un concepto utilizado en medicina y fisiología para referirse al equilibrio entre varios sistemas del organismo. Sólo a través del marco de la teoría de la complejidad podemos entender cómo se crea y mantiene la homeostasis en la salud y se pierde en la enfermedad.

………

Una perspectiva desde la complejidad nos permite establecer un marco conceptual novedoso en biología. Por lo general, pensamos en la evolución darwiniana, la biología celular y la homeostasis como teorías principales de la biología pero, a menudo, se enseñan como temas diferenciados y separados en el currículo de ciencias universitarias. La ciencia de la complejidad rara vez se discute, si se discute; sin embargo, la complejidad es la teoría general que vincula las teorías biológicas tradicionales. Un plan de estudios centrado en la ciencia de la complejidad como tema unificador en biología, proporciona una exploración integral e inclusiva del vasto mundo de la biología y la medicina. El desafío en el aula universitaria de hoy en día es construir marcos conceptuales eficaces para permitir a los estudiantes organizar y entender la información fáctica. Con Bing, Google y otros motores de búsqueda en Internet, los estudiantes pueden recopilar hechos sobre cualquier cosa sin salir de sus habitaciones. La teoría de la complejidad proporciona el marco conceptual que permite a los estudiantes dar sentido a todos los datos biológicos y conceptos que se encuentran.

He enseñado introducción a la biología en la universidad durante muchos años y siempre he estado preocupado por el enfoque fragmentado que la biología tradicional ha tenido. En muchas instituciones, la biología se enseña en dos dominios separados. Un dominio es la «pequeña» biología, centrándose en la biología de las células u organismos multicelulares individuales. El segundo dominio es la «gran» biología y mira la vida a nivel poblacional y global, centrándose en el comportamiento animal, la evolución darwiniana, la ecología, la genética de la población y temas de este tipo. Lo que falta es un marco coherente y completo que una toda la biología. Ese principio unificador es la complejidad.

El mundo está lleno de fenómenos que son extremadamente complejos, incluyendo la función (y el fracaso) de los procesos biológicos que ocurren en nuestros propios cuerpos. En las últimas décadas, investigadores de una variedad de disciplinas, incluyendo física, matemáticas, ciencias de la computación, ciencias sociales, climatología y biología, han tratado de entender las fuerzas subyacentes que dan lugar y forma a fenómenos complejos. Si bien, hay una literatura sobre complejidad y salud humana, no es una parte central del currículo de la biología universitaria o el material que se enseña a los estudiantes de la escuela de medicina. Este libro pretende llenar ese vacío aunque también ha sido escrito para inspirar a los investigadores a incorporar principios de la teoría de la complejidad en su investigación así como para dar, a cualquier persona interesada en la naturaleza compleja de la salud y la enfermedad, un esbozo del potencial de la teoría de la complejidad para explicar múltiples fenómenos relacionados con las enfermedades.

La complejidad es la biología y la medicina del siglo XXI. Los problemas contemporáneos de la biología y la medicina no pueden resolverse con los enfoques clásicos de las disciplinas científicas tradicionales. Los enfoques interdisciplinarios que, impulsados por la complejidad, proporcionan estrategias novedosas y un pensamiento creativo, están listos para poder usarse para abordar los problemas contemporáneos de la biología y la medicina. Es necesaria la consolidación de las ciencias computacionales, la neurobiología, la biología de sistemas, la ingeniería, la química y la física con una misma mirada. Nada en biología o medicina tiene sentido excepto a la luz de la complejidad. La complejidad es la teoría unificadora de la vida.

Traducción de Abel Novoa

Desde que el hombre se asomó al mundo la realidad exterior siempre se le apareció compleja. Hasta la aparentemente simple circulación de la sangre fue lo suficientemente compleja durante miles de años hasta llegar a Harvey.

Decir que determinada disciplina o tal problema es complejo, es no decir absolutamente nada, y desde luego tal aserto no tiene la fuerza de teoría. Por teoría en ciencia se entiende por supuesto algo mucho más elaborado y que da una respuesta positiva de algún contenido. Alguna explicación propiamente tal.

Así tenemos por ejemplo la teoría de la gravitación universal. Pero decir que la gravedad es compleja, es, además de ninguna teoría, ni siquiera hipótesis, el tipo de viaje para el que no hacen falta alforjas

En el libro se explica la diferencia entre un sistema simple, lineal, determinista, monocausal y predecible (de donde extraes tú los ejemplos que aportas, véase la gravitación) y un sistema complejo (como es el cuerpo humano y sus padecimientos, salvo las enfermedades infecciosas, que son del tipo anterior), que suele ser pluricausal, no lineal ni determinista y, en consecuencia, impredecible. Una vez establecida esta diferencia que observamos en la Naturaleza, el autor señala que la aproximación al estudio de los sistemas complejos (el cuerpo humano y las enfermedades crónicas o degenerativas) no puede ser simple ni reduccionista, sino necesariamente multidisplinar, compleja, holística y humilde, dadas las circunstancias. En mi opinión, el libro no sólo hace aportaciones de gran valor didáctico para aclarar al lector el estado de la cuestión en relación con las enfermedades crónicas, sino que proporciona una perspectiva filosófica y metodológica para su abordaje clínico que alberga potencialmente un cambio de paradigma en las ciencias de la salud. Hay que leer el libro, extremadamente recomendable, para no hacer con él lo que el propio autor recomienda evitar con las enfermedades crónicas: tratar infructuosamente de despacharlas con un análisis reduccionista y un diagnóstico simplista. Eso sí que aporta poco.

Es que esa perspectiva metodológica, que no teoría, no es en absoluto nueva o inadvertida.

Ya el propio Newton señaló en su obra su propio desconocimiento de la esencia de la gravedad, y a fecha de hoy, esas lagunas no se han colmado. Es que la propia teoría de la circulación de la sangre sigue presentando enigmas dentro de partes aún complejas.

La moderna llamada al “abordaje multidisciplinar” es algo que siempre se ha intentado colmar precisamente aportando disciplinas desde tiempos inmemoriales. Así Pasteur se multidisciplinó de conocimientos químicos, contrató a ayudantes médicos, y colaboró con el físico Tyndall en sus modélicos experimentos sobre la generación espontánea. El biólogo abandonó el cazamariposas de naturalista y se multidisciplinó de química, física, matemáticas, y tras la segunda guerra mundial, hasta de electrónica, montando sus propios circuitos.

Pues claro que el conocimiento científico exige múltiples disciplinas de la Ciencia. O se las procura uno mismo, o se asocia uno con otros disciplinados colaboradores. ¿Dónde está la novedad?

Pero es que abordemos lo que abordemos en Ciencia siempre habrá que hacer un análisis de los procesos complejos, de esa complejidad, que es el punto de partida, y luego una síntesis para llegar a un conocimiento. Y el análisis, no es en modo alguno un reduccionismo, es importante discernir eso. El reduccionismo en todo caso es hacer una mala síntesis.

Cualquiera puede admitir que la propuesta de Mossman no consiste en una «teoría», concebida como un conjunto unificado y estructurado de hipótesis, leyes y observaciones, pero es que no se trata aquí de un debate terminológico, sino precisamente metodológico, motivado en buena parte por el excesivo énfasis en los términos, las disciplinas y los problemas de las propias teorías que, no siendo problemas de la realidad, sí que limitan en buena medida nuestra compresión de la misma al tratar de circunscribir todo cuanto acaece dentro del paradigma estrecho y «normal» del especialista. Por citar nuevamente alguno de tus ejemplos (y dejando de lado las conocidas prácticas, escritos y creencias pseudocientíficas de Newton, modelo por otra parte de racionalidad en sus obras más difundidas), tú hablas de LA ciencia, como si sólo existiese una (y un solo método), citando entre sus dominios y colaboraciones a la física, la química, la matemática, la medicina e incluso a la electrónica. Mossman llama la atención acerca de la propia concepción del saber biomédico, que reclama enfoques y aportaciones que van mucho más allá de las disciplinas que mencionas. La contención y/o cuasi erradicación (o si se prefiere, la exportación) de las enfermedades infecciosas (de estructura lineal y monocausal) debe mucho al descubrimiento (casual y no resultado de una estrategia metodológica, «científica» y racional) de los antibióticos, pero NO SOLO a eso, sino a profundas modificaciones políticas, sociales, económicas y laborales que permitieron a las personas no convivir con animales, ni en calles llenas de excrementos, que no trabajaran los niños, que se pudiera poner la calefacción y refrigerar los alimentos y, en suma, de un sinfín de transformaciones, digamos, no exclusivamente biológicas, físicas, químicas, matemáticas ni electrónicas que un enfoque reduccionista y especializado ignora y que permiten comprenderlas y tratarlas. La propia OMS define la salud desde una perspectiva biopsicosocial que está ausente en la metodología del diagnóstico y del tratamiento de enfermedades simples, ya no hablamos de las otras. Aprovecho aquí para señalar que «simple» y «complejo» no significan en este contexto «conocido» y «desconocido», ni «fácil» o «difícil». Lo que representan son distintas clases de fenómenos naturales que, respectivamente, carecen de propiedades emergentes o las poseen, resultando en este caso impredecibles con los instrumentos y conceptos de un sistema lineal clásico (como el que describe Newton),y que resulta obsoleto según vamos conociendo la naturaleza compleja de una parte de lo real. Cada vez conocemos más complejidad (no llamamos «complejo» a lo desconocido) y resulta cada vez más urgente una reflexión acerca de si estamos haciendo o no lo correcto para abordarlo con unas perspectivas ya centenarias. No es, pues, una «teoría» lo de Mossman, pero igual es que lo que no necesitamos en este ámbito NO es una teoría, sino una metodología, que no consistiría precisamente en inventar la astrofísica o el electromagnetismo, sino en repensar profundamente los propios conceptos de «ciencia», «enfermedad», «salud», «diagnóstico», «tratamiento» o «sistema» sin prejuicios epistemológicos y con las herramientas y los conocimientos actuales.

Sin duda un interesante debate.

Te agradezco las puntualizaciones, que pueden perfectamente asumirse, pero hay ciertos aspectos nihilistas en las aseveraciones del autor que a mi modo de ver oscurecen más que iluminan el camino.

Ahondaré en ello más tarde.

Un saludo

Son diferentes sentidos del término «complejo», y cabe confundir «complejo» en el sentido de no simple, «complicado», con «complejo» relativo a:

«Un sistema complejo está compuesto por varias partes interconectadas o entrelazadas cuyos vínculos crean información adicional no visible antes por el observador, como resultado de las interacciones entre elementos.

En contraposición, un sistema «complicado» también está formado por varias partes pero las relaciones entre éstas no añaden información adicional. Nos basta con saber cómo funciona cada una de ellas para entender el sistema. En un sistema complejo, en cambio, existen variables ocultas cuyo desconocimiento nos impide analizar el sistema con precisión. Así pues, un sistema complejo, posee más información que la que da cada parte independiente. Para describir un sistema complejo hace falta no sólo conocer el funcionamiento de las partes sino conocer el funcionamiento del sistema completo una vez relacionadas sus partes entre sí.»

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_complejo

-En su aplicación a la fisiología (variabilidad adaptativa de las frecuencias cardíacas como signos de un corazón sano, entre otros) recordemos aquí la mítica introducción al tema de Goldberger A et al: Caos y fractales en la fisiología humana. Investigación y Ciencia, 1990.

-En mi modesta aportación sobre el asunto, intenté justificar la necesaria ampliación en Medicina del modelo reduccionista al holístico:

Caos: la pauta que subyace. Rev Esp Hom, Inv 2005. Nº 16:3-8.

Probablemente, para el «viaje» de comprender y actuar médicamente sobre el funcionamiento de los sistemas adaptativos COMPLEJOS en sus distintos niveles de operatividad, entre los que debemos incluir al paciente, puede que sí necesitemos ciertas alforjas.

Gracias.

Estimado Alberto- Me puntualizas en una parte:

“tú hablas de LA ciencia, como si sólo existiese una (y un solo método),”

A ver: Ciencia es un concepto mental que más corrientemente agrupa un conjunto de conocimiento. Pero se puede saber mucho de distintos tipos de hadas y elfos, de diferencias entre querubines y serafines, o de vaticinios de Tarot, pero nada de esto anterior sería conocimiento propiamente científico, pues este último cumple una condición sine qua non: el que puede siempre ser ratificado o comprobado, por cualquiera, con la experiencia, en el sentido de que sea veraz o correlacionable con lo real.

Surge así, no solo una ciencia, que hay muchas, sino solo un tipo de conocimiento científico: El que se ajusta a la realidad mediante la experiencia.

Y dado que la experiencia es la piedra de toque del conocimiento científico, herramientas habrá muchas, desde el estetoscopio al espectrógrafo de masas, pasando por el microscopio, pero método, propiamente método, solo hay uno que dimana de la propia experiencia. Llamamos a ese método el método científico o experimental.

Un conjunto de conocimientos que explican todos los hechos observados es una teoría, y determinada interpretación en un momento dado es una hipótesis, que puede estar dentro de una teoría o ser contraria a esta. Si es contraria y se ratifica la hipótesis, adiós teoría, adiós.

Y ahora, modernamente, cambiamos todo eso que nos sabemos todos por un conjunto de palabras que redescubriendo el Mediterráneo, en lugar de venir a añadir orden y conocimiento solo aportan lo que en telecomunicaciones se conoce como ruido.

“Nada en biología o medicina tiene sentido excepto a la luz de la complejidad. La complejidad es la teoría unificadora de la vida.”(Mossam)

Y surgió, de ver el mundo complejo (un hecho) la ¿teoría? de la complejidad (un despropósito)

Así dice también el señor Mossman:

“El lenguaje y otras funciones cerebrales de orden superior no se pueden entender examinando las neuronas individuales y sus conexiones porque el lenguaje es una propiedad emergente del cerebro.

… “Complejidad” significa que el todo es más que la suma de las partes.”

Propiedad emergente. Mentiría si dijese que me encanta esta sustitución de algo que se ignora por un modismo que no significa nada. Por lo menos, en la Edad media lo llamaban alma, que era un contenido, si dudoso, al menos positivo.

Cojamos una calculadora que puede costar un par de euros. Aparece, tras darle a las teclas, un lenguaje en la pantalla. Quitemos los tornillos. Examinemos sus partes. Tras ver estas, no vamos a poder explicar ese lenguaje. Analicemos los semiconductores PNP o NPN, nada ni por esas… Claro, es que el lenguaje de la calculadora es una cualidad emergente. Emerge cuando menos si le ponemos la pila…

El conjunto de la calculadora es mayor que la suma de sus partes, va a ser eso. Sin embargo pesa lo mismo el todo que la suma. Cubican lo mismo, y hasta la ley de conservación de la energía se opone a este último aserto. De donde no hay, nada se puede emerger, dicen los físicos, que por lo visto están equivocados. Como su materia no es al parecer compleja, que es lineal, así cualquiera.

En otra parte, don Alberto, me observas esto:

“La contención y/o cuasi erradicación (o si se prefiere, la exportación) de las enfermedades infecciosas (de estructura lineal y monocausal) debe mucho al descubrimiento (casual y no resultado de una estrategia metodológica, “científica” y racional) de los antibióticos, pero NO SOLO a eso, sino a profundas modificaciones políticas, sociales, económicas y laborales que permitieron a las personas no convivir con animales, ni en calles llenas de excrementos, que no trabajaran los niños, que se pudiera poner la calefacción y refrigerar los alimentos y, en suma, de un sinfín de transformaciones, digamos, no exclusivamente biológicas, físicas, químicas, matemáticas ni electrónicas que un enfoque reduccionista y especializado ignora y que permiten comprenderlas y tratarlas”

¿Qué significa que las enfermedades infecciosas tienen estructura lineal o monocausal? Las bacterias intercambian información, se hacen virulentas, interaccionan con el medio y el huésped, dependen en su progreso de un sistema inmunitario… Los parásitos, en sus paseos larvarios, en sus diferentes huéspedes, en sus acciones y hábitat son complejos de narices. Los virus, con sus mutaciones y complejos pasos, tampoco parecen de comportamiento muy sencillo y asequible en tres lecturas.

¿Dónde esta la monocausalidad o linealidad? Son claro un ejemplo más de la complejidad del mundo biológico en general.

Por otro lado, los antibióticos no fueron un descubrimiento casual. Eso es la leyenda periodística, porque la realidad fue muy diferente. Pasteur, en la década de 1860 ya había notado que donde crecían hongos, crecían mal las bacterias, y las propiedades de ciertos cultivos se utilizaron como remedios anti infecciosos repetidamente. Doyen al filo del cambio de siglo al XX hizo importantes trabajos, y el achacaba los efectos a su acción sobre la vertiente inmunitaria del huésped, concretamente los neutrófilos, y no andaba del todo errado, si vemos más tarde la acción de la ciclosporina. Florey se decidió a trabajar con método científico sobre ese campo, bajo la recopilación bibliográfica que pasaba de cien artículos y monografías del uso de substancias antibióticas. Decidió empezar por uno porque lo tenía allí, dejado, con error taxonómico incluido por un tal Fleming, que no había hecho nada con él. Se multidisciplinó con un químico para extraerlo y obtuvo pronto resultados. Cuando se enteró la prensa, acudió a entrevistarle, pero Florey les cerró la puerta en las narices, ya que tenía trabajo. Un microbiólogo desocupado, el tal Fleming, se encargó de atender a la prensa y explicarles que el hongo era tan suyo como la idea y los demás solo eran empleados. La prensa contó trivialidades sobre casualidades, pero la verdadera casualidad es que le dieran el Nobel por tan solo guardar una muestra durante dos décadas. Y así se escribe la Historia…

Los defensores de un abordaje holístico, es decir, en su conjunto o totalidad, no aportan el método o manera de evitar que la única forma posible de enfrentarse a la complejidad exterior sea dividiendo esa complejidad en aspectos concretos abordables.

No hay otra manera.

Sobre el nuevo holismo postgenómico y las metodologías científicas de red http://www.nogracias.org/2018/01/20/reduccionismo-biologico-mecanicista-la-network-medicine-la-medicina-familia-abel-novoa/ Sobre cómo debemos pasar de la medicina basada en la evidencia a la evidencia basada en la medicina http://www.nogracias.org/2018/04/25/mas-alla-la-puerta-tannhauser-abel-novoa/ Sobre los Sistemas Complejos Adaptativos http://www.nogracias.org/2019/04/23/la-atencion-compleja-de-salud-por-abel-novoa/ Al final de esta última entrada hay algunas referencias más